自立学習とは?

自立学習とは、「自立して学習すること」すなわち「自分で勉強すること」です。「自分で勉強する」には、「何を」「どのように」勉強するのかを理解する必要があります。

自立学習には型があります。一連の勉強方法をひとつの型にはめ込んで、最短でその単元を学んでいこうとするものです。この型を習得できれば、小学校、中学校、高校、大学、大学院、社会人、すべてのステージで活きてきます。入学試験や各種受験、資格試験の勉強などの対策にもなり、人生を豊かにするスキルになります。

自立学習の基本原理とは?

長年、塾経営を通じて生徒たちの指導を続ける中で、「自立学習の基本原理」となる仮説を立てています。

--------------------------------

脳というものは3つの感情「快の感情」「快と不快の中間の感情であるナチュラルな感情」「不快な感情」を持っている。

教科書を読むとする。読み始めてしばらくは順調に読めているとする。このとき脳はとりたてて興奮せずにナチュラルな感情に満たされている。

興味のあることや面白いことが出てきたとき、脳はそれに反応、活性化し快の感情を感じる。

さらに読んでいくと分からない所が出てくる。脳は混乱を起こし不快な感情を感じる。

これらの感情変化によって、人間は行動が大きく左右される。勉強をするときは特に不快な感情が大きく効いてしまう。

この不快な感情は眠くなったり、他のことを思いついたり、イライラしたり、その場を離れたくなったりさせる。このとき勉強を強要されると勉強が嫌になる。

多くの人が教科書を読むことを断念するのは、不快な感情がわきあがり、勉強から離脱する原動力になってしまうのだ。

逆に、分かる勉強に徹すれば、脳は不快感を得ること無く、いくらでも読み進めることができるのである。

--------------------------------

塾長・工学博士 高瀬光寛

1985年あざみ野のワンルームマンションで妻と共に塾を始め、翌年1986年に自立学習指導会に改名しました。当時自立学習という概念が無く、自分で勉強することをどう表現するかに悩みました。それ以来自立学習は徐々に進化を続け今の定義に至っています

勉強に抱く感情

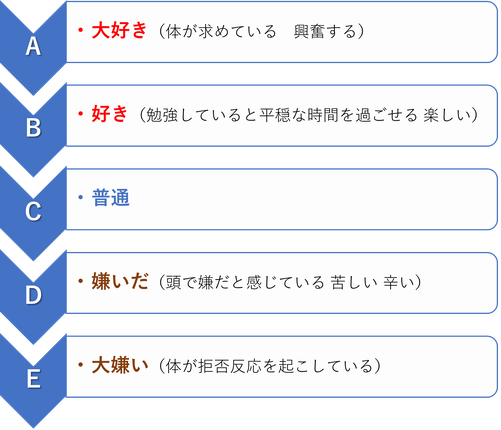

本能的に体が求める「大好き」感情から、根本的に体が拒絶反応を示す「大嫌い」まで、お子様の勉強に抱く感情はどのステージにあるでしょうか。

特に、受験で親がプレッシャーをかけすぎるとE(大嫌い)の状態に陥ります。しかし、生徒本人に能力があり、親のプレッシャーに打ち勝てる人はC、Bになる傾向にあります。マイジャイロが教える自立学習は、勉強に対して負の感情をもっている生徒でも、その感情を変えることができます。

ちなみに、Aの状態にある生徒は、ほとんどが難関大学に入ります。Aの生徒は親のプレッシャーに関わらず、本人の持っている素質もあるでしょう。真面目で努力家が多いのも特徴です。